山田太一 なぜファンタジー? 小説がイギリスで映画化

日本で公開が始まったイギリス映画『異人たち』。ロンドンで孤独に暮らす中年男性と“異人”たちとの交流を描くファンタジー映画で、日本を含む世界47か国で公開される人気ぶりだ。

映画の原作は、数々の人気ドラマで知られる脚本家の山田太一さんが、37年前に書いた小説『異人たちとの夏』。

なぜ、いま海外で映画化されたのか。そこには国やことば、さらにはセクシュアリティーも関係なく、どんな人の心も引きつける物語の魅力があった。

映画を手がけた監督や山田さんの遺族への取材でひもとく。

(科学文化部 福田陽平)

映画の原作は、数々の人気ドラマで知られる脚本家の山田太一さんが、37年前に書いた小説『異人たちとの夏』。

なぜ、いま海外で映画化されたのか。そこには国やことば、さらにはセクシュアリティーも関係なく、どんな人の心も引きつける物語の魅力があった。

映画を手がけた監督や山田さんの遺族への取材でひもとく。

(科学文化部 福田陽平)

異色のファンタジー映画

映画『異人たち』の主人公、アダムは、大都市ロンドンにひとり孤独に暮らす中年男性。

ある日、子どものころに死に別れた両親に出会うという“不思議な体験”から物語は急展開する。

ある日、子どものころに死に別れた両親に出会うという“不思議な体験”から物語は急展開する。

まるでタイムスリップしたかのような出来事。自分よりも若い両親を前に戸惑うアダムだが、無償の愛を受け、少しずつ心が癒やされていく。

大の大人が、母親に着替えさせてもらうなど、見ているこちらが恥ずかしくなるようなユニークな“親子”のシーンが続くファンタジー映画だ。

大の大人が、母親に着替えさせてもらうなど、見ているこちらが恥ずかしくなるようなユニークな“親子”のシーンが続くファンタジー映画だ。

“らしくない”作品

原作は、去年11月に89歳で亡くなった脚本家、山田太一さんが1987年に発表した小説『異人たちとの夏』。

小説が書かれたのは、山田さんが『ふぞろいの林檎たち』『男たちの旅路』など数々のドラマで、人気脚本家としての地位を確立したあとで、53歳の時だ。

小説が書かれたのは、山田さんが『ふぞろいの林檎たち』『男たちの旅路』など数々のドラマで、人気脚本家としての地位を確立したあとで、53歳の時だ。

山田さんの特徴のひとつといえば「現在」を生きる人たちをリアルに鋭く描き出す作風だろう。

たとえば、1970年代から放送が始まったNHKのドラマ『男たちの旅路』では、元特攻隊員の中年と戦後生まれの若者との衝突を描き、そのジェネレーションギャップを浮き彫りにした。

しかし、今回の小説は、そんなイメージとは、一線を画している。どうしてファンタジーなのか?そのヒントを山田さんは、小説を発表した翌年、NHKの番組で語っている。

たとえば、1970年代から放送が始まったNHKのドラマ『男たちの旅路』では、元特攻隊員の中年と戦後生まれの若者との衝突を描き、そのジェネレーションギャップを浮き彫りにした。

しかし、今回の小説は、そんなイメージとは、一線を画している。どうしてファンタジーなのか?そのヒントを山田さんは、小説を発表した翌年、NHKの番組で語っている。

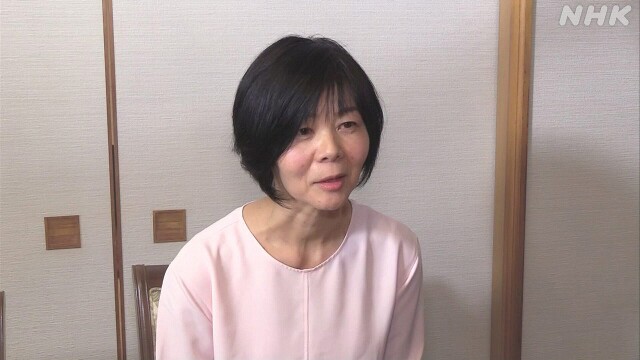

山田太一さん

「現在のドラマを書こうと思ってテレビの世界に入りました。過去を書くまい、未来を書くまい。現在をしつこく書いていこうと思ってやっていたが、やっぱり人間は大半は過去の産物ですよね。やっぱり過去というのは無視できないと思うんですね」

「現在のドラマを書こうと思ってテレビの世界に入りました。過去を書くまい、未来を書くまい。現在をしつこく書いていこうと思ってやっていたが、やっぱり人間は大半は過去の産物ですよね。やっぱり過去というのは無視できないと思うんですね」

自身を重ねた異色作

山田さんの言う「過去」。それは、自身の過去に他ならない。

主人公はテレビドラマの脚本家で、年齢も同年代。

故郷も同じ東京・浅草だ。小説では、12歳の時に両親を交通事故で失ったという設定になっているが、実は山田さんも10歳で母親を亡くしている。

山田さんの次女の長谷川佐江子さんは、これほどまでに自身を重ねた作品は特別だと話している。

故郷も同じ東京・浅草だ。小説では、12歳の時に両親を交通事故で失ったという設定になっているが、実は山田さんも10歳で母親を亡くしている。

山田さんの次女の長谷川佐江子さんは、これほどまでに自身を重ねた作品は特別だと話している。

次女・佐江子さん

「もう完全に個人的な作品だと思います。中年のシナリオライターという設定で自分を重ねていますし。私の父は割と、ユニークな生い立ちをもっていますので、私は『それをドラマにしたらいいのに』と父に言ったことがあるんです。そしたら『やっぱり自分のことを描くと、意図しなくても傷つく人が出てくるといけないから、自分のことはドラマにしない』と言っていました」

「もう完全に個人的な作品だと思います。中年のシナリオライターという設定で自分を重ねていますし。私の父は割と、ユニークな生い立ちをもっていますので、私は『それをドラマにしたらいいのに』と父に言ったことがあるんです。そしたら『やっぱり自分のことを描くと、意図しなくても傷つく人が出てくるといけないから、自分のことはドラマにしない』と言っていました」

自らに課した一種の「創作のルール」。それを破ったのには、当時、50代の山田さんが置かれた状況が影響している。

佐江子さんは、小説を書いた当時は作品が批判されたり、家族の体調がよくなかったりするなど難しい時期だったと明かす。

佐江子さんは、小説を書いた当時は作品が批判されたり、家族の体調がよくなかったりするなど難しい時期だったと明かす。

次女・佐江子さん

「精神的にはきつい時期だったのだと思います。自分のいいところも悪いところも全部ひっくるめて受け止めてくれる存在というのが幻想の中の両親じゃないかと父は思ったそうです。でも、中年の男がお父さんお母さんに甘えたいなんていうのは誰も読みたくないだろうから、ファンタジーの力を借りて亡くなった両親であれば、うまくいくんじゃないか。そう思い当たったと言っていました」

「精神的にはきつい時期だったのだと思います。自分のいいところも悪いところも全部ひっくるめて受け止めてくれる存在というのが幻想の中の両親じゃないかと父は思ったそうです。でも、中年の男がお父さんお母さんに甘えたいなんていうのは誰も読みたくないだろうから、ファンタジーの力を借りて亡くなった両親であれば、うまくいくんじゃないか。そう思い当たったと言っていました」

世界に読まれる『異人たちとの夏』

無条件に自分を愛し、受け入れてくれる今は亡き両親に会いたいー。

そんな山田さん個人の思いが詰まった『異人たちとの夏』。いまでは、多くの国で読まれている。

そんな山田さん個人の思いが詰まった『異人たちとの夏』。いまでは、多くの国で読まれている。

英語はもちろん、フランス語やドイツ語、それにタイ語など10以上の言語に翻訳されている。

世界に羽ばたくきっかけは、2002年、文化庁が企画した日本文学の翻訳事業に選ばれたこと。翌年には、実際に、アメリカで英訳された本が出版され、山田さんの小説では、初めての翻訳となった。

世界に羽ばたくきっかけは、2002年、文化庁が企画した日本文学の翻訳事業に選ばれたこと。翌年には、実際に、アメリカで英訳された本が出版され、山田さんの小説では、初めての翻訳となった。

山田太一を世界に 妻・和子さんの思い

山田さんの作品を世界に知ってもらいたい。

創作活動に集中する山田さんに代わって力を注いだのは妻の和子さんだ。長男の石坂拓郎さんによると、和子さんが、作品の最大の理解者だったという。

創作活動に集中する山田さんに代わって力を注いだのは妻の和子さんだ。長男の石坂拓郎さんによると、和子さんが、作品の最大の理解者だったという。

長男・拓郎さん

「昔から父の作品に関しては、どこがよくて、どこが悪くてみたいなところを母が一番知っていたと思います。(小説について)『映像化に向いているのはこれよ』みたいなことは結構よく言っていました。どういう作品が海外で受けるのかを考えていたと思います」

「昔から父の作品に関しては、どこがよくて、どこが悪くてみたいなところを母が一番知っていたと思います。(小説について)『映像化に向いているのはこれよ』みたいなことは結構よく言っていました。どういう作品が海外で受けるのかを考えていたと思います」

時には、山田さんの仕事の相談相手にもなっていたという。

長男・拓郎さん

「母はいつもいろんなものを読んで勉強して、父の相談相手にもなっていた時期もあったと思います。(母の意見を)使うか使わないかは、父は頑固だから、いらないものはいらないと言ったでしょう。でも、結構取り入れていたのでは。面白いことをいっぱい情報として父に言っていたんじゃないでしょうか」

「母はいつもいろんなものを読んで勉強して、父の相談相手にもなっていた時期もあったと思います。(母の意見を)使うか使わないかは、父は頑固だから、いらないものはいらないと言ったでしょう。でも、結構取り入れていたのでは。面白いことをいっぱい情報として父に言っていたんじゃないでしょうか」

ATMでお金を下ろしたことさえなかったという山田さん。執筆以外のことは、すべて和子さんに任せきりだった。

和子さんは、知人の手を借りながら、海外の出版エージェントをみずから探したり、時には、海外に売り込もうと英訳本を自費出版したりもした。

拓郎さんは「自分で何でもたどりついてやり遂げる人。なかなかパワフルな母でした」と振り返る。

佐江子さんは当時の母の思いを推察する。

和子さんは、知人の手を借りながら、海外の出版エージェントをみずから探したり、時には、海外に売り込もうと英訳本を自費出版したりもした。

拓郎さんは「自分で何でもたどりついてやり遂げる人。なかなかパワフルな母でした」と振り返る。

佐江子さんは当時の母の思いを推察する。

次女・佐江子さん

「子育ても終わり、母の両親もみとり、時間ができたところで何かやりたいという思いがあったのでしょう。そしてやはり父の作品が好きでしたので、それを海外に出したいという強い思い。『これを目標に私は頑張っていきたい』と言っていました」

「子育ても終わり、母の両親もみとり、時間ができたところで何かやりたいという思いがあったのでしょう。そしてやはり父の作品が好きでしたので、それを海外に出したいという強い思い。『これを目標に私は頑張っていきたい』と言っていました」

英国人の心に刺さった山田さんの思い

そんな和子さんの思いは、イギリスにも届いた。英訳された『異人たちとの夏』に、感銘を受け、今回、映画化したのがイギリス人のアンドリュー・ヘイさんだ。

『WEEKEND ウィークエンド』や『荒野にて』といった作品が、数々の映画祭で賞を獲得するなど、世界で注目される映画監督だ。

山田さんが自分の過去と向き合った、この物語に深い共感を覚えたという。

山田さんが自分の過去と向き合った、この物語に深い共感を覚えたという。

映画監督・アンドリュー・ヘイさん

「小説は山田さんの個人的な旅のように感じられ、私の心に響きました。この映画は、現在にとらわれて、前に進みたいのに進めない人の話です。そして、前に進むことができる唯一の方法は、自分がどこから来たのか、かつてどのように感じていたのか、見つめていくことなのです」

「小説は山田さんの個人的な旅のように感じられ、私の心に響きました。この映画は、現在にとらわれて、前に進みたいのに進めない人の話です。そして、前に進むことができる唯一の方法は、自分がどこから来たのか、かつてどのように感じていたのか、見つめていくことなのです」

自分も、山田さんと同様、自身の過去に向き合うべきー。

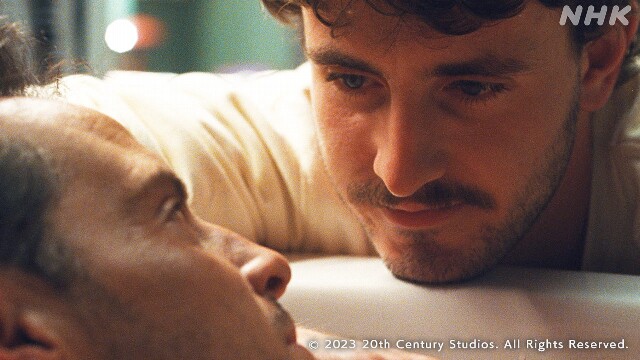

ヘイ監督は、原作にはない大胆な脚色を試みた。

主人公のアダムを同性愛者という設定にしたのだ。ヘイ監督自身も同性愛者であることを公表している。

ヘイ監督は、原作にはない大胆な脚色を試みた。

主人公のアダムを同性愛者という設定にしたのだ。ヘイ監督自身も同性愛者であることを公表している。

原作では、同じマンションの女性と、恋愛関係になることもひとつの軸となっている。今回の映画では、そこが男性に書き換えられている。

さらに、亡き両親が住む家は、ヘイ監督が実際に幼少期に住んでいた建物を使うほどのこだわりようだ。

映画監督・アンドリュー・ヘイさん

「作家の個人的な作品を、自分に置き換えて作り直すことが魅力的に映ったのです。私はゲイです。だから、ゲイの恋愛を描くことは必然でした。そして、そのロマンチックな関係は、私自身の経験に通じるものにしたかったのです」

「作家の個人的な作品を、自分に置き換えて作り直すことが魅力的に映ったのです。私はゲイです。だから、ゲイの恋愛を描くことは必然でした。そして、そのロマンチックな関係は、私自身の経験に通じるものにしたかったのです」

「自由につくって」

この設定変更は、山田さん側にも伝えられた。

テレビドラマの脚本では、少しの変更も許さなかったとも言われる山田さん。しかし、今回の映画の内容について意見をつけることはしなかった。むしろ、自分の小説をどう取り入れて映画にするのか楽しみにしていたという。

それは、ヘイ監督が、山田さんがしたように、自身の過去に向き合おうとしていたからだ。

テレビドラマの脚本では、少しの変更も許さなかったとも言われる山田さん。しかし、今回の映画の内容について意見をつけることはしなかった。むしろ、自分の小説をどう取り入れて映画にするのか楽しみにしていたという。

それは、ヘイ監督が、山田さんがしたように、自身の過去に向き合おうとしていたからだ。

次女・佐江子さん

「話を進めたところ、ヘイ監督が住んでいた家でも撮影できることになったりと、監督の幼少期のことも織り交ぜていると伺いまして、あんまり日本の原作者がいろいろ言ってしまったら、かえって変なことになってしまうんではないかという思いになりまして。イギリスでイギリス人の話で撮っていただくのですから、もうお任せして、どういう作品になるのかを楽しみにしようと。父はそのスタンスでいようと決めたようです」

「話を進めたところ、ヘイ監督が住んでいた家でも撮影できることになったりと、監督の幼少期のことも織り交ぜていると伺いまして、あんまり日本の原作者がいろいろ言ってしまったら、かえって変なことになってしまうんではないかという思いになりまして。イギリスでイギリス人の話で撮っていただくのですから、もうお任せして、どういう作品になるのかを楽しみにしようと。父はそのスタンスでいようと決めたようです」

“異なること”ではなく“同じであること”を

劇中では、アダムは、両親から終始、子ども扱いされながら、無償の愛を存分に受けることで、癒やされていく。

そして、生きていた時には、言えなかった思いを打ち明ける。それは、幼いころからこれまでゲイとして抱えてきた葛藤や苦しみ。

亡き両親と対話し、過去に向き合うことで、いまの自分に折り合いをつけたいー。

37年前に山田さんが書いたそのプロットは、国やことば、それにセクシュアリティーを超えて普遍的なものであるとヘイ監督は指摘する。

亡き両親と対話し、過去に向き合うことで、いまの自分に折り合いをつけたいー。

37年前に山田さんが書いたそのプロットは、国やことば、それにセクシュアリティーを超えて普遍的なものであるとヘイ監督は指摘する。

映画監督・アンドリュー・ヘイさん

「私たちみな、同じことを求めています。理解され、愛され、癒やされたいのです。山田さんはうまく表現していて、共感しました。この世界では、互いの違いばかりに目を向けていますが、根底にある同じ部分を理解することが大切なのです。だからこそ、私は映画を作るのです」

「私たちみな、同じことを求めています。理解され、愛され、癒やされたいのです。山田さんはうまく表現していて、共感しました。この世界では、互いの違いばかりに目を向けていますが、根底にある同じ部分を理解することが大切なのです。だからこそ、私は映画を作るのです」

誰しもが想像したくなる

現在、アメリカにわたり、ハリウッドなどで撮影監督として活躍する長男の拓郎さんは、ことし、自身も、山田さんがこの小説を書いた50代を迎える。

亡き両親に「再会」するという筋書きは、世界中の誰もが、引きつけられる物語であり、そして、ヘイ監督が、その物語に自分なりに向き合ってくれたと感じている。

亡き両親に「再会」するという筋書きは、世界中の誰もが、引きつけられる物語であり、そして、ヘイ監督が、その物語に自分なりに向き合ってくれたと感じている。

長男・拓郎さん

「両親との関係は、子供の頃は大切に思えなかったけれど、大きくなったら、結構インパクトがあります。会えなくなって初めて気付いたりします。そういう父と母と自分との関係みたいなものは、みんなそれぞれ絶対あるものです。だからこそ、自分だったらどうなるんだろうと想像をかき立てられます。ヘイ監督は自分なりの答えとエンディングを持ってきているのがよかったです」

「両親との関係は、子供の頃は大切に思えなかったけれど、大きくなったら、結構インパクトがあります。会えなくなって初めて気付いたりします。そういう父と母と自分との関係みたいなものは、みんなそれぞれ絶対あるものです。だからこそ、自分だったらどうなるんだろうと想像をかき立てられます。ヘイ監督は自分なりの答えとエンディングを持ってきているのがよかったです」

完成見届けた山田さん

映画化されたことで世界に届いた、山田さんの思い。山田さんは、晩年、脳出血の後遺症により療養生活を送っていたが、亡くなる直前の去年11月初旬に映画の完成を見届けていた。

次女・佐江子さん

「本当にギリギリで映画を見させていただけてよかったです。父は少し体力が落ちていた時期ではあるんですけれども、食い入るように2時間、真剣にものすごい集中力で見ておりました。見終わったときは家族全員で『よかったね』という感動ですね。父も少しことばが出づらくなった時期であったので、大きくそのときはうなずいて、満足そうに、感慨深げにしておりました」

「本当にギリギリで映画を見させていただけてよかったです。父は少し体力が落ちていた時期ではあるんですけれども、食い入るように2時間、真剣にものすごい集中力で見ておりました。見終わったときは家族全員で『よかったね』という感動ですね。父も少しことばが出づらくなった時期であったので、大きくそのときはうなずいて、満足そうに、感慨深げにしておりました」

クレジットに妻の名

さらに映画には、もうひとつ、家族にとって、うれしかったことがあった。

エンドロールに妻・和子さんの名前がクレジットされていたことだ。

エンドロールに妻・和子さんの名前がクレジットされていたことだ。

山田さんの作品を世界にも知ってもらおうと懸命に取り組んだ和子さん。残念ながら、完成を待たずにこの世を去っている。

次女・佐江子さん

「家族としてはとてもうれしかったです。(もし完成を見届けたとしたら)とても喜んでいたと思います。いい監督に出会えて本当にありがたいと思っていると思います」

「家族としてはとてもうれしかったです。(もし完成を見届けたとしたら)とても喜んでいたと思います。いい監督に出会えて本当にありがたいと思っていると思います」

今回の映画化をきっかけに家族のもとには、スペインやベトナムなどから『異人たちとの夏』の翻訳のオファーが届いているという。

山田さんが、自身の過去に向き合い紡ぎ出した小説。亡くなったいまもその物語は世界で生き続けている。

山田さんが、自身の過去に向き合い紡ぎ出した小説。亡くなったいまもその物語は世界で生き続けている。

【NHKプラスで見逃し配信】4月20日 07:00「おはよう日本」にて放送

配信期限 :4/27(土) 午前7:30 まで